农谚说“秋不凉,粒不黄”,啥意思?稻谷长势与秋凉快有啥关系?

现在正是立秋时期,立了秋,早晚凉,中午还有一个热老虎。这就是立秋之后的天气,白天依然是高温酷暑,但是早晚还是27℃温度,还是挺凉爽的。

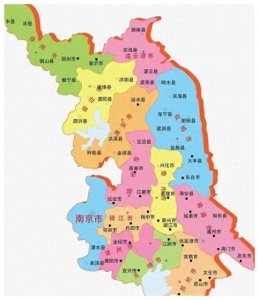

在农村,有很多关于秋的农谚俗语,秋季是一个金秋的季节,是农民丰收的季节,秋季有二十四节气的六个,从立秋开始,就意味进入秋季了,随后经过处暑、白露、秋分、寒露、最后到霜降结束,这算是一个完整的气候学上的秋季了。这六个节气都是属于秋的说法,所以,我们在理解农谚俗语的时候要找准对应的节气。

农谚“秋不凉,粒不黄”,这句话到底什么意思呢?

我们先从字面上分析:秋不凉爽的话,那么粒就不能黄。这句话的关联就是要搞清楚“秋”和“粒”是什么?

有人说“秋”应该是指“立秋”,而“粒”是指水稻谷粒。我们来理解一下:立秋之后天气不凉爽,稻谷谷粒不黄。这句话初眼看说得还算有点道理,但是仔细想想又有疑问,什么疑问?立秋之后天气可能会在短时间内凉爽吗?这个问题显然不成立,因为水稻适合生长在长江流域以及以南地区,这些地区立秋之后还会有炎热的秋老虎,立秋凉快是不大可能的,所以这句话不成立。再说了,水稻是非常喜欢高温天气的,是属于雨热同期的农作物,在立秋之后,水稻进入分蘖扬花期,是需要太阳热量的,俗话说“人在屋里热得跳,水稻在田里热得笑”,这就是水稻喜欢高温的体现。

所以说“秋不凉,粒不黄”这里说的“秋”是立秋节气的可能性不大。

我个人认为“秋不凉,粒不黄”这里面说的“秋”是指“秋分”节气。俗话说“秋分稻见黄,大风要提防”,这里面明确说明了秋分时节是水稻开始见黄的时候,所以这个时候是秋分时节,秋分时间已经到9月下旬了,秋老虎差不多也结束了,这个时候昼夜温差很大了。

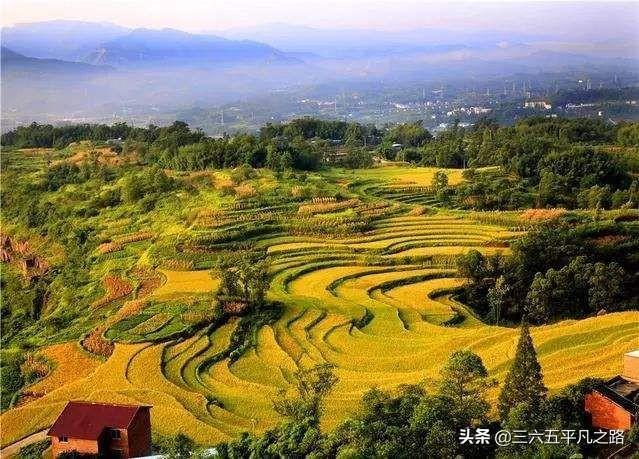

水稻在秋分之后见黄,就需要晚上天气要凉,这样水稻的生长期就进入老化期,注意,水稻是喜温作物,不耐寒的,所以温度降低,水稻禾杆就开始变黄,谷粒也开始灌浆变黄,这也是为什么,当水稻灌浆发黄的时候,水稻田就要干田了,就是怕水田有水,水稻会贪青,水稻贪青谷粒就不黄,到后期因为阳光不足,谷粒灌浆不充分,从而形成空壳和瘪壳,达到歉收减产了。

所以说,在秋分的时候,是水稻见黄壳的时候,也是灌浆的关键时期,这个时期大概有一个月左右,需要昼夜温差大,好给谷粒灌浆。

“秋不凉,粒不黄”说的不是立秋的事,而是秋分时节的事,不能搞混了。立秋之后天气不会出现立马凉快的事。