国民党五虎上将的传奇人生与各自结局

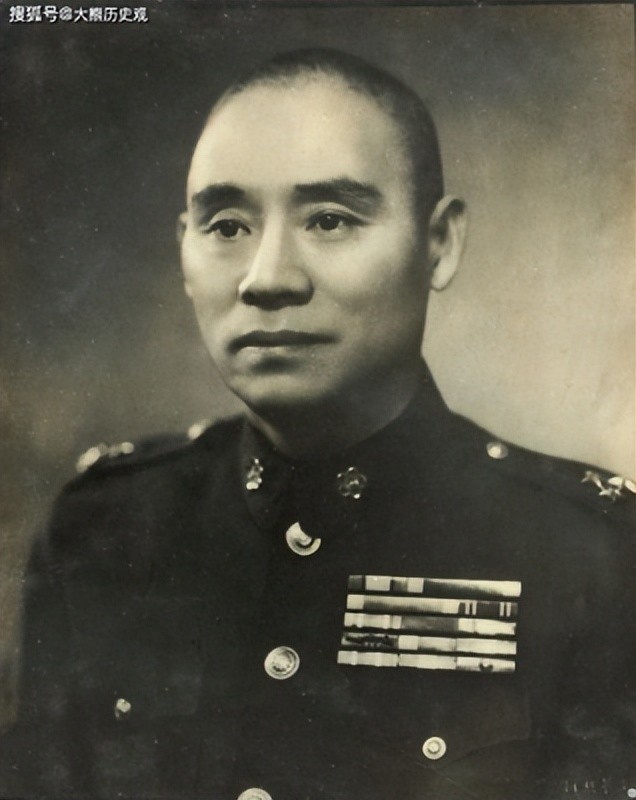

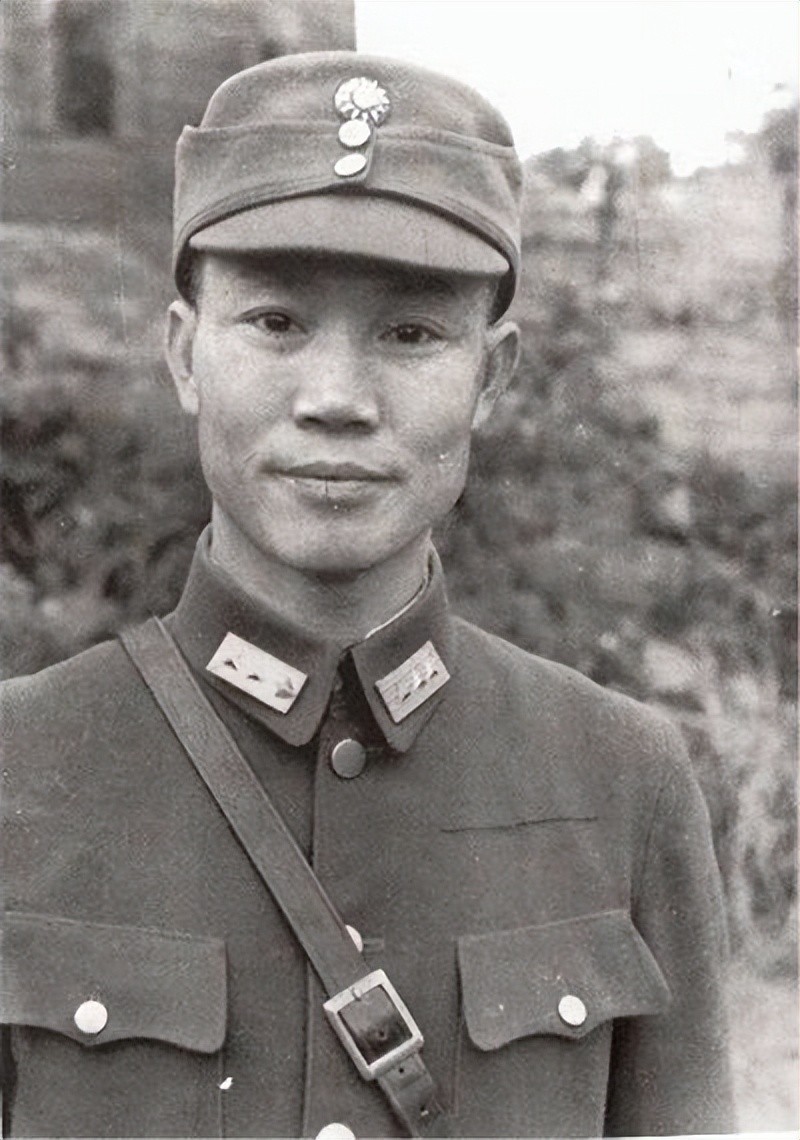

国民党的“五虎上将”是指在蒋介石的军事集团中表现突出的五位将领,他们分别是刘峙、顾祝同、蒋鼎文、陈诚和卫立煌。

刘峙(1892-1971),字经扶,江西吉安人,曾任第五战区司令长官、徐州“剿总”司令。他被称为北伐中的"福将"、中原大战中的"常胜将军"、抗战中的"长腿将军"和解放战争中的"败将"。顾祝同(1893-1987),字墨三,江苏涟水人,曾任第三战区司令长官、陆军总司令、参谋总长。他被称为“驭将之才”,在黄埔嫡系将领中,初为“八大金刚”之一,后又列名“五虎上将”。蒋鼎文(1895-1974),字铭三,浙江诸暨人,曾任第一战区司令长官兼冀察战区总司令。他不仅被称为蒋介石的“五虎上将”之一,还是何应钦的“四大金刚”之一。陈诚(1898-1965),字辞修,浙江青田人,曾任第九战区司令长官、中国远征军司令长官、参谋总长。他是蒋介石的亲信,有“小委员长”之称。卫立煌(1897-1960),字俊如,安徽合肥人,曾任第一战区司令长官、中国远征军司令长官、东北“剿总”司令。他被誉为蒋介石的"虎将",去世后被安葬于北京八宝山革命公墓。

这五位将领在国民党军队内部享有很高的声誉,各自在军事和政治上有着显著的影响和贡献

国民党的“五虎上将”各自参与了许多重要的战役,以下是他们各自的一些著名战役:

刘峙:

北伐战争:刘峙在这场战争中表现出色,特别是在攻占南昌、杭州、上海等地的战役中。

中原大战:在这场对抗冯玉祥、阎锡山的战争中,刘峙担任主要指挥官之一。

顾祝同:

淞沪会战:顾祝同在这场战役中担任要职,对抗日本侵略军。

武汉会战:他也是这场重要战役的指挥官之一。

蒋鼎文:

河南战役:蒋鼎文在对抗日本侵略的河南战役中担任重要角色。

淞沪会战:他也参与了这场战役的指挥。

陈诚:

淞沪会战:陈诚在这场战役中担任重要指挥官。

武汉会战:他同样是这场战役的关键指挥官之一。

中国远征军:陈诚在抗日战争期间担任中国远征军司令长官,指挥了在缅甸的一系列战役。

卫立煌:

淞沪会战:卫立煌在这场战役中表现出色。

太原会战:他在这场战役中担任重要角色。

东北战役:在国共内战期间,卫立煌在东北的战役中担任主要指挥官。

这些将领在上述战役中扮演了重要角色,他们的军事才能和指挥能力在这些战役中得到了体现。然而,这些战役的结果和影响各有不同,有的取得了重要胜利,有的则面临挑战和失败。

国民党的“五虎上将”虽然都是蒋介石的得力将领,但他们的指挥风格各有特点,以下是他们各自指挥风格的一些描述:

刘峙:

刘峙的指挥风格以稳健著称,他擅长防守作战,但在一些关键时刻也表现出果断和勇敢。然而,在解放战争期间,他的指挥失误也较为明显,导致了一系列的失败。

顾祝同:

顾祝同的指挥风格以严谨和细致著称,他注重计划和准备工作,善于协调不同部队和将领之间的关系。他在作战中通常比较保守,避免冒险。

蒋鼎文:

蒋鼎文的指挥风格较为灵活和机动,他擅长快速机动和突袭战术。在战场上,他常常能够根据情况变化迅速做出决策。

陈诚:

陈诚的指挥风格以坚决和果断著称,他在战场上敢于承担责任,勇于进攻。同时,他也注重部队的训练和纪律,强调军官的带头作用。

卫立煌:

卫立煌的指挥风格以勇猛和灵活著称,他在战场上敢于正面迎敌,善于利用地形和敌情进行作战。他的指挥风格在东北战役中表现得尤为突出,既能够坚决执行命令,又能够根据实际情况灵活调整战术。

总的来说,这五位将领的指挥风格反映了他们各自的个性和军事理念,他们在不同的战役中展现了不同的军事才能。然而,由于历史条件和战争环境的变化,他们的指挥风格和成效也会有所不同。

国民党的“五虎上将”在历史的长河中各自走向了不同的结局:

刘峙:

刘峙在解放战争中表现不佳,尤其是在淮海战役中,他的指挥失误被认为是国民党失败的重要因素之一。1949年,他随国民党撤退到台湾。晚年在台湾度过,于1971年病逝。

顾祝同:

顾祝同同样撤退到台湾。在台湾,他继续担任国民党的高层职务,包括国防部长等。1987年,顾祝同在台湾病逝。

蒋鼎文:

蒋鼎文在抗日战争胜利后逐渐淡出军界,1949年他移居香港,后返回大陆。他在中华人民共和国成立后,曾任全国政协委员,于1974年在北京病逝。

陈诚:

陈诚在国民党撤退到台湾后,成为台湾的重要政治人物,曾任台湾省政府主席、副总统等职务。他在台湾政坛有重要影响,1965年在台北病逝。

卫立煌:

卫立煌在国共内战后期与中共有过秘密联系,1949年他被蒋介石软禁。后来,他逃脱到香港,并于1955年返回中国大陆。卫立煌在中华人民共和国成立后,曾任全国政协常委、国防委员会副主席等职务。1960年,卫立煌在北京病逝,并被安葬于八宝山革命公墓。

这五位将领的结局反映了他们在国民党统治后期和中华人民共和国成立后的不同命运。他们的经历和选择在很大程度上受到了当时政治环境和历史潮流的影响。