暴力与死亡——北野武电影中的警察形象

警察题材电影是以警察和不法分子为主人公,描绘他们之间冲突的类型片。日本警察片根源于日本自明治时代建立的现代警察制度,日本警察题材电影早期也塑造了一批具有“品德操守无伤痕,行事原则无欠缺”的警察形象。比如野村芳太郎《砂之器》中,塑造了一个心地善良、性格温柔的巡警,他同情麻风病人,但最终惨死在麻风病犯人的手下。但2002年发生的日本警史的最大丑闻——稻叶事件,彻底颠覆了日本警察在国民中的形象。贩毒,腐败,黑道背景成了警察的代名词,一时间,警民关系降到了冰点。随之应运而生的,是电影银幕里对“恶警”的塑造,《日本最坏的家伙们》是根据倒稻叶圭昭所写自传《羞耻 北海道警 黑警的告白》改编,故事以“稻叶”事件中的黑警为原型,讲述了男主角作为一名和黑社会称兄道弟的警察,走上一条恶警道路并最终招致毁灭的故事。而改编自深町秋生所著小说《无尽的渴望》的电影《渴望》,则更是将恶警的凶暴粗鲁,自甘堕落表现得淋漓尽致。在日本警察电影里,基本不会赋予警察英雄形象,而在美国电影里,特别是以神勇的警察为主人公的犯罪电影中,警察往往被塑造成为来了保护市民的生命财产安全而勇敢与威胁市民的恶棍做斗争的英雄。这是日本犯罪片的一个常见情况。

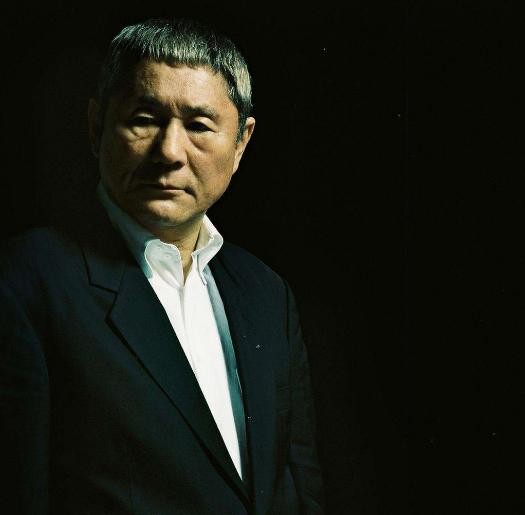

日本是世界上唯一承认黑社会合法的国家,黑社会中各种涉及暴力的内容广泛而深刻地影响着日本人的现实生活。因而从20世纪60年代开始,有关黑帮题材和警匪题材的的电影成为日本电影中最主要的电影类型。80年代末,日本的泡沫经济开始破灭,进入长期的经济萧条期,这段时期内的日本电影所呈现出来的面貌,概括来讲,既呈现出极美和极恶的两极世界,同时也大量存在两端的融合而成“残暴美”气质。导演北野武接连执导多部黑帮片和警匪片,在国内外都取得了不错的成绩。站在“黑帮”对立面的“警察”,则呈现了迥然不同于其他形象的特点。本文将研究重点主要放在北野武以警察为主要角色的暴力电影,主要包括《凶暴的男人》《花火》《极恶非道》一二部。

一、 指定暴力团统治下的扭曲

第二次世界大战后,由于经济生活困难和社会治安的混乱,日本各大城市的暴力团迅速增加,据统计,1946~1947年暴力团人数达3万多,1956年达7.8万人。1992年,日本都道府县公安委员会颁布《暴力团对策法》,在符合《暴力团对策法》第三条之必要条件下,将该暴力团给予指定,以便加强对暴力团的管制和监控作业。60年代黑帮的出现是二战后日本经济发展,社会变迁的结果。“各行业都面临着被保护和勒索的问题,因而这一时期出现了大量的社团组织,在1963年达到高峰,共有5216个社团184091人。”[2]作者彼得·希尔分析,社团间的竞争导致大量的暴力事件出现。1963年48.4%的刑事案件都是抢劫、人身伤害和谋杀。[3]这种情况下最终形成了七个大型的社团。2012年,虽然日本众议院通过了修改暴力团对策法,但是。日本指定暴力团仍然活跃在日本的国民生活中。那么与暴力团争锋相对的,就是日本警察系统。由于日本暴力团经过多年的发展沉淀,已深入到日本政治经济等各个领域,所以日本警察在处理帮派斗争中常常心有余而力不足。尤其在日本经济快速发展的20世纪七八十年代,日本黑帮的规模呈现爆炸式扩张,此时的日本警察却相对式微,这样的历史现象成为日本暴力电影里警察形象塑造的一个重要依据。

北野武导演出生于日本东京足立区,北野武自己说:“(那里)可以拿最黑暗时期的纽约莱姆区来比喻。”[4]没日没夜的斗殴是北野武每天都要目睹的内容。因而在当时崇尚暴力的社会氛围中,警察一直被忽视和鄙视的群体。这也反映到了北野武的电影中,其成名作《凶暴的男人》里,北野武出演的警察我妻谅介个性火爆,但在案件的侦办中面对杀人凶手仍无能为力;妹妹被杀手绑架并施以强奸,作为警察的北野武并不能解救妹妹,只能选择辞去警察职务来展开报复。在电影《花火》中,北野武饰演的警察则穷困潦倒,最后选择和妻子自杀谢世;寺岛进扮演的警察面对黑帮毫无办法,只能看着前辈选择自杀这条路。《极恶非道》里的警察和黑帮成员打成一片,收受贿赂,同时对警察本职工作不闻不问,最后惨死在黑帮的枪下。可以说在北野武的电影里,警察形象一直是黑帮杀手的陪衬,无法正常办案的同时还被现实生活种种所制约,无法完成作为警察的本务工作。

二、 警察群像:诗意的暴力呈现和向死意识

暴力的概念,即指一方对另一方的身体损害也指对人的精神损害,一方的不合理行为使得另一方的生活、生命无法正常运作、延续。暴力伴随了人类社会发展的漫长历史,在不同的历史时期显现不同的特征和作用。德里达在《暴力与形而上学》中提到暴力分为三个层次:第一层,最初出现的原始暴力;第二层,出现在道德和法律审判制度之中的暴力;第三层,使用武力损坏一条法律或规章、侵害异己、或者亵渎神圣的事物。回顾电影发展的一百多年历史,电影同暴力早已结下不解之缘,通过影片来表现暴力由来已久,暴力电影的源头可以追溯到上个世纪初的美国电影,1915 年格里菲斯《一个国家的诞生》可以作为“暴力伴随电影”的开端。

1949年,黑泽明导演拍摄了电影《野良犬》,塑造了以为具有社会责任感和公民良知的警察,主人公在丢失枪支后,主动向上司请罪,而片中的上司佐藤课长为人善良,在得知下属丢失枪支后,选择原谅并帮助他。而之后的《警视厅物语》则将警察塑造成为有组织有纪律的人民卫士。这些电影都在强调警察作为国家机器正常运转的重要组成部分的同时,刻意回避了警察作为以国家强制力为后盾所具有的暴力性。但在北野武的电影里,警察从不是品德操守皆为楷模的人,而是一个崇尚“以暴制暴”性格极端,将暴力运用到底的人物。北野武电影里的警察生性暴躁,暴力行为数不胜数。暴力则总是来得迅雷不及掩耳,杀戮的行为伴随着顺发短促的暴力而显得干净利落毫不拖泥带水,死亡随时会降临剧中某个人物身上。画面经常是前一秒静默的警察,后一秒就是顺发暴力的产生。在《花火》中,刑警阿西坐在酒吧,他正为同事堀部的事情烦恼。画面上是桌子上的酒杯和筷子。此时电影中的阿西陷入了长时间的静默。紧接着两个来讨债的黑帮分子坐到了他的左右,阿西此时不动声色听着他们的唠叨。突然之间,筷子已经扎中其中一位的眼睛,血流不止惨不忍睹,另一个则跪地求饶。在《凶暴的男人里》一开始,一群孩子无理由地对一位流浪汉施暴,而稍后登场的警察我妻谅介并没有按照规定把施暴的男孩子带回警局,而是进入男孩的房间突然的殴打男孩,由于暴力在瞬间发生,所以被打的孩子并不知道自己因为什么原因招致了暴力,而暴力过后的我妻谅介才慢慢道出了让其去警局自首的话,暴力在言语的瞬间也戛然而止。偶然性的搏斗和无理由的尖锐的暴力使得整个警察的形象偏向更加灰色,甚至在暴力发生的一瞬间,观众已然忘记争斗双方的身份,因为警察在电影里的形象是模糊的,凶残的暴力成为了他唯一的标签。这种形象因为缺少了酣畅淋漓的奇观效应和视觉快感,但多了一份突如其来又不动声色。瞬间的暴力行为以及浓厚的“以暴制暴”色彩,成为北野武电影里警察的代名词。

奥地利心理学家西格蒙德·弗洛伊德于1920年所著《超越唯乐原则》,该书中提出了双本能理论,其中他认为死本能:每个人的身上都有一种趋向毁灭和侵略的本能,死亡本能派生出攻击、破坏、战争等一切毁灭行为。当它转向机体内部时,导致个体的自责,甚至自伤自杀,当它转向外部世界时,导致对他人的攻击、仇恨、谋杀等。而生命冲动与死亡冲动是本能力量在不同情况下的不同体现。这两种力量对立统一,此消彼长。所以人类不可避免的对死亡怀有恐惧,对外有攻击的本能。但电影中的警察们并不是为了生存而产生暴力行为,而是为了有暴力行为而产生暴力行为,暴力的畅快和流血带来的生命的痛感成为了实施暴力的意义,片中的警察和歹徒们相互争斗,死亡的决斗短暂而热烈,最终双方同归于尽。这样的警察形象所带有的彻底性,是北野武电影独特的特点。