伊势级战列舰与航空战列舰的不解情缘(上)

在盛产各种奇船怪舰的日本海军中,于二战中期由老旧战列舰“伊势”、“日向”号改装两艘的航空战列舰绝对是一件令人叹为观止的作品。这两艘战列舰是大正时代日本海军急速扩充,追赶世界潮流的产物。并屡经改装,至二战时期已显老态,遂在中途岛海战之后被选为航母改装舰。鉴于彻底的航空化改装耗费时日,最后选择了保留部分主炮,加装航空装备的折衷方案,成为世上独一无二的航空战列舰。日本海军希望这两艘怪异战舰能够克正殊勋,扭转乾坤,但实际上它们不过是战列舰和航空母舰蹩脚联姻下的畸形儿,从未没有发挥作为飞机搭载平台的作用,也无处宣泄炮火的威力,最终只能作为一个罪恶帝国的陪葬品化为拆船厂里的废铜烂铁。

舰名释义

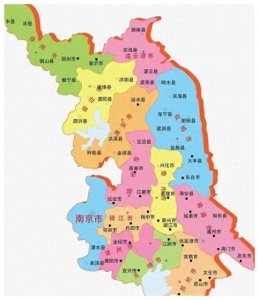

“伊势”,”日向“均为日本古国名,因此被日本海军用来命名在1915年开工建造的两艘战列舰。

伊势国属于东海道,俗称势州,位于本州岛中部太平洋沿岸,7世纪时曾与志摩国、伊贺国合为一国,后来再度分置。明治维新时废藩置县,分为安依津和度会县,

1876年合并为三重县。在日本古代神话中,伊势国乃是神国,当地的伊势神官是祭祀日本历代天皇的远祖天照大神的神社,也称皇大神宫,是地位最为尊崇的神社之一,,在二战之前被日本人视为圣地。

日向国属于西海道,俗称日州。向州,位于九州岛东南部,1871年废藩置县时设美津、都城两县。1973年合并为宫崎县。日向国在日本古代建国神话中是祖先发祥之地。是太平洋黑潮流经之地,古时被喻为“朝日直射之国,夕阳直照之国“,终年阳光灿烂。在日本海军中(不包括海上自卫队),

“伊势”、“日向”的舰名均止于一代。

伊势级的前世今生

“伊势”级本来是作为日本最早的国产超无畏舰“扶桑”级的三.四号舰设计建造的。“扶桑”级战列舰是日本海军在无畏舰时代力争上流。盲目跃进的产物,在源自英国的“金刚”级战列巡洋舰的基础上,增加两座主炮塔,从而成为排水量29300吨、装备12门356毫米舰炮的超级无畏舰,也是当时世界上最大的战列舰之一。然而,日本当时还没有完全吃透大型主力舰的建造技术,在未学走、先想跑“扶桑”级从一开的冲动下产生的始就存在严重的设计缺陷,而所有症结都归昝于为了追求最强火力在舰体中部强行塞人的三、四号主炮塔。这两座炮塔被烟囱分隔,限制了锅炉舱的空间,加大了装甲防护的负担,导致“扶桑”级难以安装大型锅炉,动力不足,航速勉强达到22.5节。受重量限制装甲带也仅有305毫米,在机动性和防御力两方面均未能达标。而且,独立布置的中部炮塔给射击指挥也带来很大不便,齐射时遍及全舰的烟火和爆风更是恐怖!

由于建造经费迟迟不能到位,“日向”未能后继的“伊势”.如期开工,但也获得了改良的机会。日本海军针对“扶桑”号暴露出的问题,同时根据日德兰海战的教训,对“伊势”级的设计做了

修正,但由于总体设计没有大的变化,实际上只是在有限的范围内对“伊势”级进行修修补补而已。

的变化就是将“扶桑”级分离的中部炮塔集中布置在: 二号烟囱后方,呈背负式布局,以保证锅炉舱的面积,同时构成一个独立的炮群,便于射击指挥,此外还改进了主炮装填机构,提高了射速,防御和航速均有所改善,勉强算做一级合用的战列舰,不过仍然存在副炮射界不

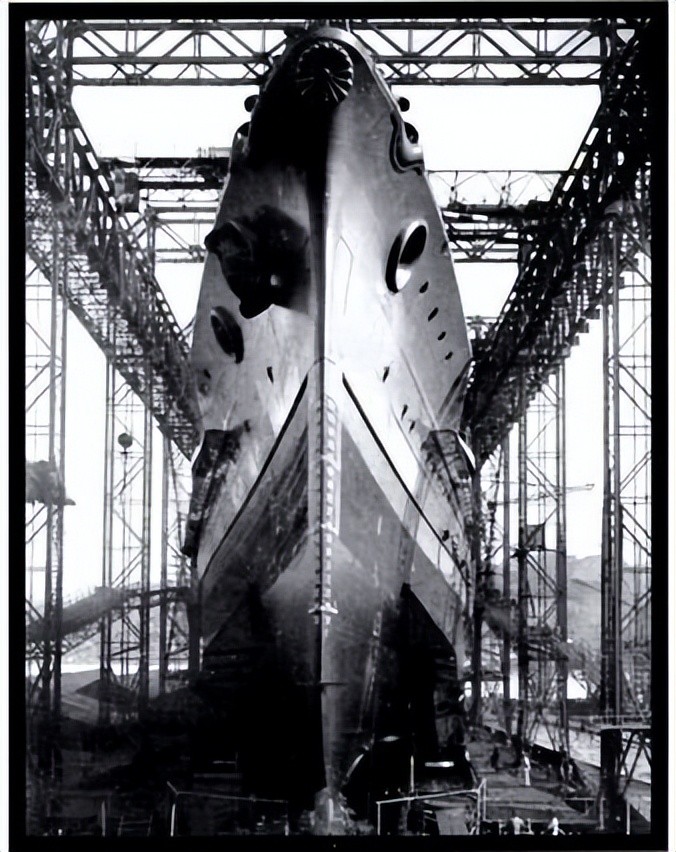

良。居住性恶化等问题。“伊势”号于1915年5月10日在川崎神户造船厂开工,1916年11月12日下水,1917年12月15日竣工,舰籍归属吴镇守府。

“日向”号于1915年5月6日在三菱长崎造船厂开工,1917年1月27日下水,1918年4月30日竣工,舰籍归属佐世保镇守府。

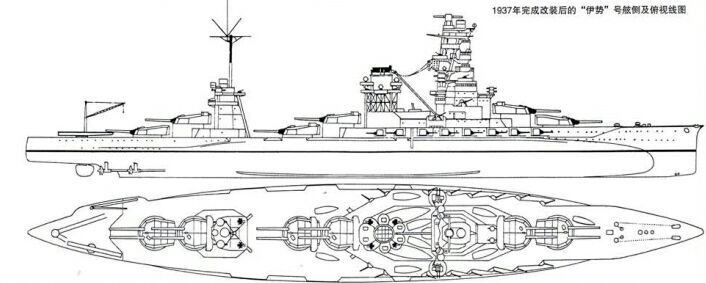

“伊势“级在竣工时的性能数据如下:

标准排水量29990吨,公试排水量32062吨,满载排水量36500吨,全长208.16米,宽28.65米,吃水8.74米,4台蒸汽轮机,24座舰本式煤油混烧锅炉,主机输出功率45000马力,航速23节,续航力9680海里/14 节,装备356毫米舰炮12门(2x6),140毫米副炮20门533毫米水下固定式鱼雷发 射管6具,主装甲带305毫米,防御甲板85毫米,炮塔正面305毫米,编制人员1400人。

虽然扶桑““伊势”两级战列舰都不算成功的设计,但是这4艘舰装备的48门356 毫米重炮却是令人生畏的,加上条约时代的降临,日本海军在十几年时间内无法新建主力舰,导致这些性能不佳的战舰长期占据主力位置,成为日本海军实施舰队决战的核心力量。自从服役以来,为了增强战斗能力,“伊势“级就处于不停地改进中,特别是在1934一1937年实施的现代化大改装,全面更换了动力系统,延长舰体,主机功率提高到80000马力。使航速增加到25.3节,续航力为7870海里/16节,简单的前部三脚桅被高大雄伟的古塔状桅楼代 替,主炮仰角提高到43度。射程增加到33000米,以适应远距离炮战的需要,还加装了应急社排水装置。增强了防空武器。在改装后,“伊势“级的标准排水量猛增至36000吨,作战能力有显著提高。尽管如在太平洋战争爆发后,“伊势“级一直没有展现身手的机会,缓惕的航谏和低下的对空防御能力使其难以适应新型战争的节奏,终日驻泊于内海锚地无所事事,被讥讽为“柱岛舰队”。然而,1942 年中途岛海战的惨败让“伊势”级的生命轨迹发生了一次转折。

战列舰航空化的讨论

1942年6月南云机动部队在中途岛的覆灭对于日本海军来说犹如当头一棒,迫使其放弃陈腐的“战舰中心主义“,以航母为中心重整军力,急速实施大规模的航母建造和改装计划。另一方面,一向自诩“决战横纲”的战列舰群却处于有力使不出的尴尬境地,中途岛海战的事实表明,失去了航母机动部队的支援,战列舰部队很难有所作为,如何有效地运用战列舰成为日本海军面临的一个难题,而改装为航空母舰是一个显而易见的选择。1942年8月,航空本部进行了对现存战列舰实施航空化改造的讨论。

当时日本海军保有12艘战列舰,其中最强、最新的“大和”级是联合舰队的象征,无论从改装难度上,还是从情感上,日本海军都不能接受将其改装为航空母舰的任何建议,因此“大和”级被直接排除于讨论范围之外,至于余下的10艘战列舰根据不同的性能进行了研究。航速达30节的“金刚”级高速战列舰是最适合改装为航母的备选对象,预计可以铺设220 X 34米飞行甲板,能够搭载54架飞机,具备与“飞龙”级相当的攻击能力。“长门”级的改装方案与“金刚”级相仿,只是航速为25节,略低于前者。“伊势”级的改装方案计划铺设210X 34米的飞行甲板,同样搭载54架飞机,其作战能力与“长门“级改装后持平。至于“扶桑”级的改装要领与“伊势”级相同,但由于航速不足25节,其改装价值是最低的。在对上述战列舰进行改装时,大体上.以“飞鹰”或“大凤“级航母为基准,安装一体化大型舰桥和斜立式烟肉,根据中途岛海战的战训将部分机库改为开放式的,配备前后两座升降机,部分舰载机露天系留在飞行甲板上,防空武器包括8座127毫米双联装高射炮和大量25毫米机关炮。显然“金刚”级的改装方案是最具价值的,但是该型战列舰因为航速较高,一直奔波于第一线,充当快速打击力量,而且航母机动部队也需要此类高速战列舰作为护卫舰船,所以不便实施改装。“长 门“级是火力仅次于“大和”级的强力战舰,日本海军对其重炮依旧有所期待,该型战列舰也从航母改装的名单中被剔除。这样只剩“扶桑”两级最老的“伊势”低速战列舰,虽然航速较慢,但改装完成后至少可以获得与“飞鹰”级相仿的作战能力,而且在船体防御力上也要优于商船改造航母。然而,一-个关键性因素给上述所有改造计划打上了终止符,那就是时间无论是“金刚”,还是“扶桑“,要完成彻底的改造,工程都至少需要一年半,到1944年中期才 能形成战斗力,到那时改五计划中的新建航母群也将陆续建成服役,日本海军希望通过迅速改装航母来填补新造航母大量服役前的战场缺,而耗时漫长的战列舰改装方案实在是远水难解近渴,同时军令部对于大舰巨炮的情愫依然割會不断,难以下定决心将低速战列舰群的全部主炮统统拆除,结果最后没有一艘现役战列舰被改装为真正的航空母舰。既然全面的航母改造计划被否决, 日本海军只好退而求其次,研究实施部分航空化改装的可行性,也就是航空战列舰方案,其基本意图是拆除部分主炮和不必要的上层建筑,在舰体上增设飞行甲板和机库。利用弹射器连续起飞舰载机。

由于没有降落甲板,飞机完成攻击后只能由其他航母收容或在陆地基地降落,或是采用水上飞机作为载机,利用舰上吊车回收。尽管没有先例可循,对于航空战列舰的作战能力也存在很多疑问,但这一构想具有一舰多用的特性,既可以参与航空作战,又能在水面战斗中发扬 火力,很符合日本人的胃口,而且耗费的时间和资源都相对较少,于是航空战列舰的改装方针就被确定下来,

至于选择哪艘舰实施改装,自然拿战斗力排行垫底的4艘低速战列舰开刀。由于“日向”号在1942年5月的炮塔爆炸事故中已经失去了五号炮塔,为了节省时间,日本海军决定首先把“日向”号及其姊妹舰“伊势”号改装为航空战列舰,然后视情况再对“扶桑”级加以改装,但随着战局恶化,由于飞机制造困难,优先建造小型舰艇以及对航空战列舰实际效用的怀疑,“扶桑“级的后续改装计划在1943年6月被中止,没有实施,最后仅有“伊势“级完成了舰船史上备受瞩目的一次大变身。

伊势级诸改装方案

关于“伊势”级航空战列舰的改装。海军军令部提出如下要求:

1、保留6门主炮,撤除全部副炮;

2、尽可能多地搭载飞机

3、大力强化防空武备,增加高射炮和机关炮数量;

4.力争在1943年内完成。

按照慣例,这类大改装方案的拟定应该由舰政本部负责舰船基本设计的第四部和主管航空事务的航空本部共同承担,然而当时这两个部门已经因为各类新造航母和改造航母的设计、建造而忙得焦头烂额,分身乏术,倒是从事火炮和装甲设计的舰本第一部因为大型战舰中止建

造而格外清闲,于是将“伊势”级的改装设计交给第一部全权负责,基于同样的原因,当“伊势”号的改造工程在吴海军工厂开始后,也得到吴厂火炮部门的全力支持,先前还在为新型战列舰设计460毫米和510毫米巨炮而弹精竭虑的火炮专家们,现在要为制造飞机搬运轨道、飞机升降机等航空设备面伤脑筋了,而且他们是在一个非常陌生的

领域展开工作。由武器设计部门直接负责舰船的大规模改装,这在日本造舰史上还是第一次。虽然军令部明确要求保留6门主炮,但舰政本部对于撤除不同数量炮塔的各种方案都进行了研究,通过对比以确定最优的方案。

四炮塔方案:

此方案撤除后部的五、六号炮塔,保留8门主炮,具备充足的火力。在后桅楼之后设置机

库和航空甲板,在四号炮塔后方两侧安装2座弹射器,可以搭载22架飞机。这个方案的工程量最少,工期也最短,不过载机数量也是最少的。

三炮塔方案:

这是根据军令部的要求而制定的方案,因为军令部认为要保持战列舰的机能,对目标进行有效的射击,至少需要保留6门主炮。三炮塔方案即拆除后部的四、五、六号炮塔,在三号炮塔之后的舰体上增设机库和航空甲板,预计甲板长度为85米。经过计算,设计人员发现即使撤去四号炮塔,其騰出的空间也没有什么利用价值,舰载机数量相比四炮塔方案没有明显增加,在弹射器数量保持不变(2座) 的情况下,起飞全部飞机所需的时间延长了,面编队的作战半径则相应减少,特别是高大的后部上层建筑也在拆除之列,使工程量大幅增加。

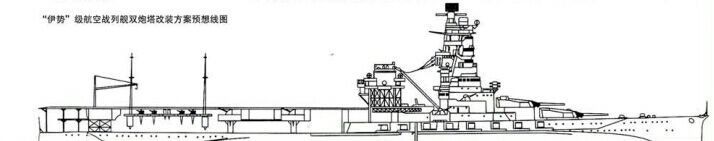

双炮塔方案:

有趣的是,战后有人在双炮塔方案基础上提出一种更为大胆的改装方案,为“伊势”级航空战列舰安装Y字形飞行甲板,具体来说就是在拆除3-6号炮塔和后部上层建筑后,安装100~130米长、35-40米宽的飞行甲板,而且在烟卤两侧向舰首方向扩展,形成两条斜角甲

板,用于弹射起飞飞机,而后部飞行甲板加装着舰制动装置,以便舰载机降落,根据日本海军舰船弹射器和着舰制动装置的性能数据,上述构想在理论上是具有可行性的,而且以“伊势”级的航速,达到舰载机着舰的合成风速也不成问题,飞行甲板的扩展对舰船稳定性的影响也不大。

如此一来航空战列舰的航空作业效率将有所提升,载机數量也会略有增加,这可能是“伊势“级航空战列舰改装的极致方案了,但永远存在于人们的YY范围。

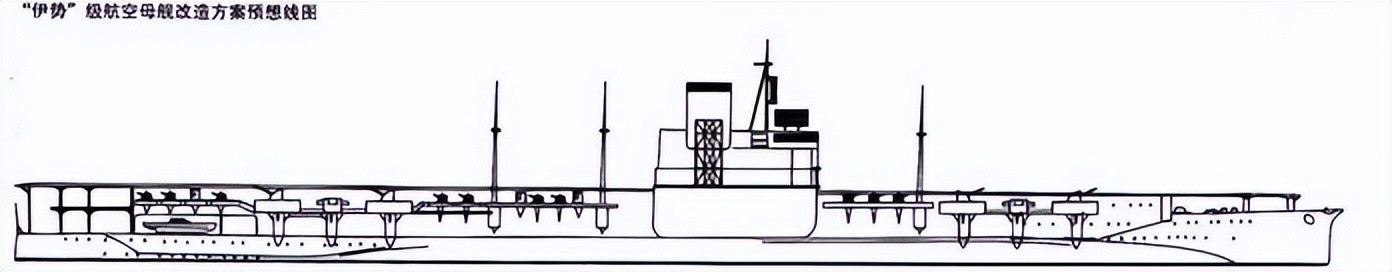

航空母舰案:

在战后,日本的舰船史研究者曾对“伊势”级改装为航空母舰的可能方案进行了推测,在这种情况下需要将全部主炮塔和大部分上层建筑拆除,以上甲板为机库甲板,在与二号炮塔基座齐平的高度铺设长210米、宽34米的全通式飞行甲板,岛型舰桥设在飞行甲板右舷,其位置与战列舰时代的烟囱位置相对应,采用与“信浓“、“飞鹰”级航母相同的斜立

式烟囱。舰桥构造类似于“伊吹”号。机库设在烟囱后方的后部上甲板上,估计后部机库能容纳25-30架飞机,在适当提高飞行甲板安装高度的情况下,可在原前部主炮群的位置增设前部机库,能容纳10架左右的飞机,这样全部54架飞机中大约有15架露天系留于飞行甲

板上。在前后机库中各有一部升降机,并且部分机库为开放式构造,以节约资源和人力,也减少机库中弹时的危险性。在飞行甲板两舷布置有8座127毫米双联装高射炮,每舷4座,尽量多安装25毫米机关炮,强化防空火力。

透过上述推测不难看出,假如“伊势”级被改装为航空母舰,其舰型和速度都与“飞鹰”级航母非常接近,舰载机数量也相差无几,但在装甲防护上“伊势”级更有优势,应该是一型性能良好的航母,但是长达一年半的工期很可能使它错过1944年6月的“阿”号作战(实际上工期相对较短的航空战列舰也因为没有足够的舰载机而缺席此次作战)。此后,在舰载航空队调零殆尽的情况下,又怎能期待“伊势”级改造航母创造奇迹呢? 最多为恩加诺角的囮舰队平添一个冤魂而已。