2000年洛阳东都商厦火灾:309条生命消逝的惨痛警示

2000年12月24日,当人们沉浸在平安夜的节庆气氛中时,洛阳东都商厦的一场突如其来的大火,成为中国安全生产史上难以忘却的惨剧。这场火灾造成309人遇难、多人受伤,灾难的惨烈程度和伤亡人数至今令人揪心。

在那个寒冷的冬夜,大火吞噬的不仅是鲜活的生命,也让整个城市陷入悲恸之中。通过回顾这场灾难,我们既要缅怀逝者,也需从中汲取深刻教训,避免类似悲剧重演。

根据事后调查,火灾的起因是一名电焊工在地下仓库违规进行焊接作业,飞溅的电焊火花不慎点燃了周围堆积的大量易燃物品。地下仓库原本用于存储商场的货物,堆积着塑料、纸箱、纺织品等物品,火焰在缺乏有效隔离的环境中迅速蔓延,并产生大量浓烟。

更为致命的是,火灾发生后,大量浓烟沿着楼梯通道直冲上四楼。当时,四楼歌舞厅正在举办平安夜狂欢活动,300多名顾客正在尽情享受节日的气氛,却在顷刻间被浓烟所包围。由于疏散通道狭窄且部分被占用,逃生的希望几乎被浓烟与烈火彻底掐断。人们惊慌失措,四处寻找出口,而火势迅猛的扩散让许多人在几分钟内因吸入浓烟窒息倒地。

消防部门接警后迅速赶往现场,但火灾的猛烈程度超出了所有人的预期。更糟糕的是,商厦建筑设计上的缺陷和逃生通道的不足,令救援行动受到极大阻碍。这场灾难从起火到人员伤亡的关键阶段不过短短几十分钟,却留下了309条鲜活生命的悲剧。

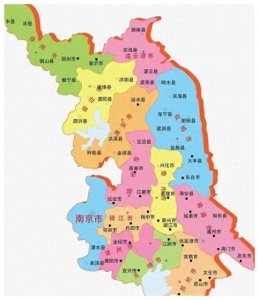

火灾发生的翌日,东都商厦所在地——洛阳老城十字街被完全封锁。记者在现场看到,街道被拉起警戒线,救援车辆和消防人员在废墟中继续清理现场。商厦外墙被浓烟熏得焦黑,几处破碎的窗户仍能看出大火肆虐的痕迹。

在警戒线外,不少遇难者家属聚集等待确认消息。一些人因亲人遇难而悲恸欲绝,撕心裂肺的哭喊声不时传来。整个城市弥漫着深重的哀伤。

消防人员在接受采访时透露,火灾发生的主要问题在于歌舞厅内无疏散指引标志,且建筑设计不符合消防安全规范。例如,歌舞厅的应急通道被堆放物品阻塞,致使顾客在烟雾蔓延时找不到出口。而商厦本身的火灾报警系统也未能及时发出警报,导致许多人错失逃生时机。

“如果当时有一个畅通的疏散通道,哪怕只有几分钟的时间,都可以救下不少人。”一名参与救援的消防员无奈地说道。

这场火灾暴露了当时我国在消防管理和安全意识上的诸多漏洞。首先,违规施工是引发火灾的直接原因。东都商厦作为公共场所,却未能对施工活动进行有效监管,工人操作不当而未受到及时制止。其次,商厦的建筑设计存在严重的安全隐患,尤其是在逃生通道和消防设施上明显不达标。

更令人痛心的是,人们在参与节庆活动时,安全意识的薄弱也间接加剧了灾难的后果。在事故发生时,大多数人缺乏基本的火灾应对常识,如用湿毛巾捂住口鼻、避免拥挤踩踏等,导致大量不必要的伤亡。

火灾发生后,洛阳市政府迅速成立调查组,对事故责任人进行严肃追责,并出台一系列措施加强消防管理。商场、娱乐场所等人员密集场所被要求进行严格的安全隐患排查;同时,相关消防法律法规也得到进一步完善。

但这些措施的落实,更多依赖于公众的共同监督和警惕意识。如果每一个人都能多一些安全防范意识,许多类似悲剧或许可以避免。

这场灾难至今仍深深烙印在洛阳人的记忆中。每年的12月24日,总有人自发来到东都商厦旧址,献上一束白花,悼念那些在大火中失去生命的人们。

火灾过后,东都商厦彻底停业,原址成为一片历史的废墟。然而,对于这片土地来说,这不仅是一个悲剧的象征,更是一个深刻的警示。近年来,洛阳市在加强消防建设的同时,也逐渐将公众安全教育纳入城市发展规划。

除了城市建设层面的改进,社会文化也在反思。这场火灾引发了关于外来节日过度商业化的讨论。部分人认为,平安夜狂欢文化的流行让人们在追求热闹时忽视了风险。而在商家争相制造“消费高潮”时,是否真正考虑到安全保障,也值得深思。

通过重温洛阳东都商厦火灾,我们不仅要纪念那些逝去的生命,更要以此为鉴,时刻警醒自身。在面对重大节庆活动时,商家、政府、公众三方都应负起各自的责任,确保安全措施到位、应急通道畅通。同时,每个人都应提升自身的安全意识,掌握基本的火灾逃生技能,以减少类似悲剧发生的可能性。

灾难发生已过去20多年,但记忆与教训不该褪色。生命无比珍贵,安全从来都不是一个人的事。那么最后小编想问:“您对这场火灾的教训有哪些深刻反思?如何才能让历史的悲剧不再重演?对此您怎么看?”