定西孤儿院的饥饿地狱 | 故事学院

图片源于网络

“定西专区”是1960年左右的“大饥荒”在甘肃省内的一个“重灾区”。作者在忠实史料事实和当事人陈述事实的基础上,创作出一个个具有高度典型性和独特性的作品。完全是白描的手法,纪实性的语言,平实的语调,将一幕幕饥饿与死亡的惨烈情境撕裂在人们眼前。

人生经历中的苦难,对于经历老是一把双人剑,它可以让一个人为得冷漠、自私、残忍,内心充满仇恨,也可以使一个人的心灵充满温暖和阳光,同情、善良,对他人充满关怀与热爱。关键是他的记忆选择是单向复的还是多向复的,是只记住社会和人们亏欠了自己的,还是同时记住了社会和人们给予了自己的。杨显惠的笔下之所以充满了生命和心灵的热力,就是他并没有在大苦大难中失去对于社会和人性的肯定,在直面惨巨的人生苦难时,并没有迦回避,甚至刻意回护了人性中的善,人与人之间的关怀与爱。所以《定西孤儿院纪事》既是一曲曲低沉哀婉的挽歌,又是一首首暖意融融的爱好赞曲。

这里有刻骨铭心的母爱、父爱、兄弟、姊妹之爱,以及隔代的祖父母对儿孙辈的奉献。当从公共食堂打来的饭汤越来越稀的时候,我们的母亲将底下稠一点的打给能劳动的丈夫,打给家族的继承人儿子;当饭盒只有几勺稀汤时,他又全部分给儿女们,自己却谎称吃过了;一家最早饿死的往往是母亲。当公共食堂已无饭食可供时,我们的母亲又带领年幼的儿女去挖剥已经很稀少的树皮、草根,去搜寻往日烧炕用的谷衣、禾杆,在自己的饥饿中将它们加工成形式的“饼子”。

当实在无法可想的时候,又是母亲、祖母,将家里仅有的可以吃的东西,留给要出外讨吃的儿女。为了儿女的生存、多少母亲、姐姐带着子女、兄妹,牺牲自己的道德尊严,嫁给家境稍好的人家,不管对方是老是残。更有甚者有的母亲为了儿女有符合上孤儿院的条件,竟精心而冷静地安排了自己的死。牺牲自己,“换儿女一条生路,“给儿女一条生路”几乎是所有身处绝境的母亲的自觉选择。这是多么高尚无极的母爱,多么伟大的母亲!而《黑石头》、《老大难》、《守望殷家沟》等作品中,幸存孤儿的回忆,其亲情又是那么浓烈和感人至深。

如果说母爱及亲情渴望之爱,是作为换群,家庭的人的本性,(正因为如此,一家重点保护的往往是可以将来顶门包户的儿子,女子、老人,往往最先牺牲,所以这种爱也是有文化意识的偏见和局限的),也更容易成为关注和写作的视点的话,那么《定西孤儿院纪事》另一个独特之处,就是社会和社会中的个人留给孤儿们的美好记忆。第一次让人们看到不灭的人性的是《走进孤儿院》中送孤儿去福利院的村民和干部,为了不使孤儿途中冻饿而死,他们一种上叫着他们,又在柳条筐中垫上软草,其仔细、精心让人看到这些无名者的善良和关怀。

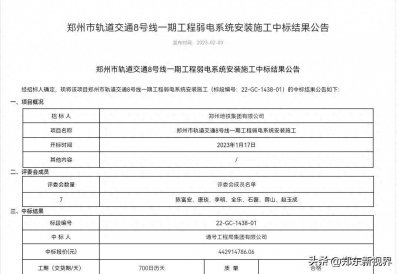

第二次让人感动不已的是《顶风》中护送孤儿的原定西专畏于校老师,观福利院教导主任王兴中,一路上对孤儿无微不至的袒护,已经难能可贵了,为路易的莲莲母亲尸骸的流泪,并帮助莲莲埋葬母亲骸骨的行为,让人看到自己不是一个教师的责任心,而且人性的光辉和伟大。此后的中是叙述的重点,已不完全是大同小异的逃荒和死亡,而是地方政府,福利院教师、阿姨、原先全心全意的救助行为,他们对孤儿如亲生儿女般的关爱。先后在《黑眼睛》、《打倒“恶霸”》、《院长与家长》、《梦魇》中给以充分描写的有上皮芳,李毓本(李院长),林大夫(林保新),慕家祥等等,应当永远如父如母一样活在孤儿和人们的心中。尤其是李毓本,本来是一个县的县长,因为冤案,号查无实据被挂起来,在救助活动中才被抽调临时负责福利院工作,但他却以高尚的责任感和巨大的爱心,赢得了孤儿们的热爱与尊敬。《送朵丫头回家》里的专署民政局秘书马永群,为了不让一个孤儿无家可归,多次到一个县的收容站落实、并且亲自骑着自行车,驮着孤儿一村一舍打听寻找。作品还在一定程度上,揭示了大面积饿死人事件引起重视后,体制的救助力度。

注:本文选自杨显惠《定西孤儿院纪实》

本文责编:丁丁

版权为有故事的人所有,未经授权,请勿转载

【别的故事】

八月主题征稿【梦境 】或【独处的日子】正在进行中

详情请点击文末【阅读原文】

人人都有故事

一个献给所有人的故事发表与分享平台

长按二维码,可关注我们,投稿,读故事

凤凰网出品 公号ID:ifengstory

主编:严彬(微信:larfure)

投稿邮箱:istory2016@163.com