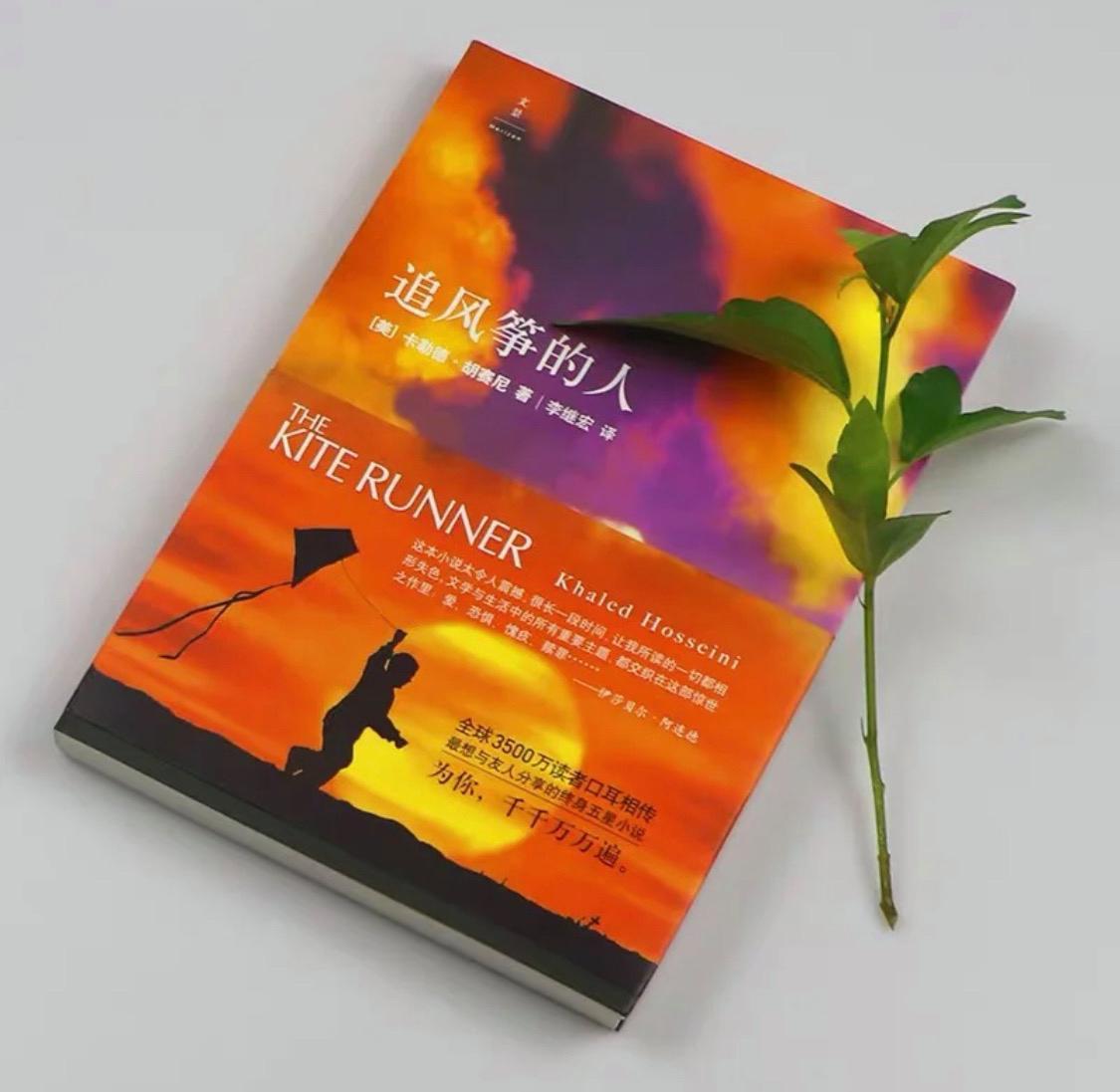

《追风筝的人》:年少时犯的错,终其一生的救赎之旅

引言:

卢梭曾说,“要使整个人生都过得舒适、愉快,这是不可能的,因为人类必须具备一种能应付逆境的态度。”

在美籍阿富汗作家卡勒德·胡赛尼笔下,人生则更像是从遍布硝烟战火的土地上开出的一朵荆棘之花,任凭命运如何摧折也不会轻易凋零。

以1979年苏联入侵阿富汗为背景,胡赛尼创作了《追风筝的人》这一享誉文坛的作品,将阿富汗人的“精神”成长历程以一种别样的方式呈现了出来。

《追风筝的人》讲述了一个愧疚与救赎的故事:

说出身富裕家庭的少年阿米尔与仆人的儿子哈桑一同长大,两人一同玩耍、一同嬉戏,度过了十几年愉快的时光。

变故发生在阿米尔十二岁那年的风筝比赛上。

作为一名出色的“风筝斗士”,阿米汗相当擅长用自己的风筝切断别人的风筝线,曾多次在比赛中获得前几名的好成绩;至于哈桑则是杰出的“风筝追逐者”,长于追逐落下来的风筝。

为赢得父亲的好感,阿米汗奋力赢得了风筝大赛的冠军,哈桑则“奉命”去追第二名的风筝。

归途中,哈桑碰到了抢夺风筝的阿塞夫等人,因为拒绝交出风筝被后者强暴;至于偶然看到这一切的阿米尔,则因为怯弱选择了逃之夭夭。

此后,自觉无颜面对哈桑的阿米尔选择了逃避,他开始远离昔日的朋友,甚至伪造对方偷窃财物的假象,洞悉了阿米尔真实想法的哈桑则做出了离开的决定。

哈桑父子离开后不久,苏联入侵阿富汗,阿米尔跟父亲不得不在硝烟战火中踏上逃亡之路,后来两人又迁到了美国旧金山居住。

多年后,阿米尔在美国念完了大学,同阿富汗女孩索拉雅结婚,他的父亲则因为肺癌去世。

此时,故乡打来电话要阿米尔重返巴基斯坦;原来,哈桑跟他的妻子已经死在了塔利班手中,他们的儿子索拉博则被送进了孤儿院。

回到故乡后,阿米尔发现索拉博已经落入塔利班手中;为救下这个孩子,他跟已经成为塔利班一员的阿塞夫了结了当年的恩怨,最终成功逃离。

几经努力,阿米尔终于将索拉博带到了美国,但这个备受生活磨砺的孩子拒绝再同任何人交流,直到多年后他才因为追风筝再度对阿米尔微笑。

在《追风筝的人》这个故事里,胡赛尼只用一只风筝就串联起了三代人,讲述了他们在阿富汗这片土地上的悲喜人生;而读完故事的每个人,都很难不被其中的成长跟救赎力量所震动。

第一只“风筝”:孩童时代的友谊与嫉妒

苏霍姆林斯基说,“人的这种真挚感情(善良)的形成,是与最初接触的最重要的真理的理解,以及对祖国语言最细腻之处的体验和感受联系在一起的。”

换言之,如果年少时无法领悟善良的真谛,那么一个人成年后也很难再明白善良是一种怎样的感觉了。

虽然不过8岁就结束了在阿富汗的美好童年,但胡赛尼还是凭借着对那个动荡年代的残存印象,将一个从繁荣走向战乱的阿富汗再现到了自己的作品中。

尤其是当他得知塔利班禁止市民放风筝的消息时,儿时记忆里那只承载着年少天真的风筝更是重新浮现在了他的眼前。

阿米尔出身富贵人家,自幼生活在喀布尔新兴城区中最漂亮的那座房子里,除了年幼丧母,他的人生可以说是相当顺遂;尤其是他还有个一同长大的玩伴——仆人阿里的儿子哈桑,这位“朋友”更是给阿米尔的童年生活增添了无数乐趣。

在哈桑的世界中,阿米尔的地位是无人能替代的;他是哈桑降生后说出的第一个单词,是他甘愿“千千万万”次付出的对象,是他最好的朋友,是可以决定他命运的人。

因此,不论阿米尔对他下达怎样“离谱”的指令,哈桑都会照做不误,哪怕这会违背他的原则。

或许是因为天生兔唇,又有一个名声不那么好,早早就离开自己的母亲,哈桑并没有什么旁的朋友。

即便他性格柔顺从不与人为难,生活在这片土地上的人还是看不起这个什叶派哈扎拉人。

他们戏弄他、嘲讽他,用肮脏下流的句子侮辱他跟他的父母,但哈桑却从没正面回击过,他只是默默流泪,独自承受一切苦难。

至于哈桑唯一一次拿起弹弓反击,也是为了保护阿米尔不被别的孩子欺负。

按理说有哈桑这么个朋友在,阿米尔的童年应该是相当幸福的;但事实却是享受着美好友谊的同时,阿米尔对哈桑的嫉妒也在与日俱增。

这种嫉妒就像是二胎家庭中的老大会埋怨弟妹抢走了父母对自己的爱一样,阿米尔无法接受父亲对哈桑的好,无法接受父亲送给哈桑的礼物,更无法接受父亲“不爱”这个一点都不像他的亲生儿子,却欣赏一个信仰不同的仆人之子。

在父亲对自己愈发失望,转身却为哈桑找来了治疗兔唇的整形医生时,阿米尔心中的嫉妒之情到达了顶点。

但归根结底,他毕竟只是个生活在普什图族主导下的小孩子,潜移默化的种族歧视思想,还是让他将哈桑父子当成了“下等人”。

正是在这种复杂的情感中,阿米尔与哈桑的“风筝组合”生出了第一道裂痕。

第二只“风筝”:苦难背后的怯懦与折磨

虽然更醉心文字之美,对父亲钟爱的体育运动并没有太大兴趣,但风筝比赛却是少数阿米尔相当擅长的领域。

尤其是在父子隔阂越来越大,阿米尔急于在父亲面前证明自己的能力时,他12岁这年的风筝比赛就显得尤为重要了。

“在我脑里,一切都计划好了:我要班师回朝,像一个英雄,用鲜血淋漓的手捧着战利品……然后年老的战士会走向年轻的战士,抱着他,承认他出类拔萃。证明。获救。赎罪。然后呢?这么说吧……之后当然是永远幸福。还会有别的吗?”

单就比赛结果来说,蓝风筝坠落时,阿米尔其实已经赢得了这场比赛的最终胜利,但为了向父亲证明自己,他向哈桑下达了带回蓝风筝的命令,也正是这个命令彻底打破了两人本就脆弱的友情。

胡赛尼让阿米尔亲眼目睹了哈桑被阿塞夫一伙人欺负的全过程,让这个天性软弱的男孩不得不在天人交战中做出抉择:是置个人安危于不顾,为哈桑挺身而出,还是任由“朋友”被人欺凌,此后一生活都在悔恨与愧疚之中。

阿米尔选择了后者,他胆小怯弱,他觉得用哈桑的牺牲来换取父亲的青睐是值得的,所以他在幸福降临前的一瞬将哈桑推入了万劫不复的深渊。

但事情真的会如他所想的一般么?

伏契克曾说,“懦夫失去了比自己声明更多的东西,他虽生犹死,因为他为集体所摒弃”;自打阿米尔做出“牺牲”哈桑的决定之后,他也成了被抛弃的人。

“我抬眼望去,但见万里晴空,满是风筝在飞舞,绿的、黄的、红的、橙的。它们在午后的阳光中闪耀着光芒……但在那些垃圾之间,有两件东西让我无法移开眼光:一件是蓝风筝,倚在墙边,紧邻铁炉;另一件是哈桑的棕色灯芯绒裤,丢在那堆碎砖块上面。”

抛弃阿米尔的不仅是需要时间“疗伤”的哈桑,更是需要平复心情的他自己;他忘不掉当天发生的一切,忘不掉自己付出的代价。

至于那些停留在记忆里的风筝,则更像是在嘲笑他为了赢得父亲关注所牺牲的一切。

胡赛尼说,放飞风筝那一刻,每个人都该问问自己是否珍视过手中拥有的一切;因为一旦放手,所有美好都将转瞬消失,不论如何忏悔都不会再回来。

正因如此,阿米尔开始被愧疚所折磨,他逐渐认识到这段友谊远比自己想象中重要的多;只可惜木已成舟,他改变不了已经发生的一切,只能“卑劣”地逃避,妄图将哈桑彻底赶出自己的生活。

毫无疑问,这一刻阿米尔的内心必然是一片狼藉,就像那些为了一己私欲而放弃原则的人一样;他们痛苦挣扎却不得解脱,只能选择自欺欺人,最终沉沦在无尽的痛苦中。

可以说,折磨阿米尔内心的正是他的良知善良,是他对哈桑悲惨命运的预知。

第三只“风筝”:救赎之路与勇敢的心

经历过逃亡之苦,又在美国顺利完成了大学学业,阿米尔对父亲的正直勇敢有了更深层次地了解,也对当年之事有了更清醒地反思。

这个过程中,阿米尔虽然依旧无法从愧疚中解脱出来,但他的内心世界却较之前坚韧了许多。

当引领自己走上文学道路的拉辛汗打来电话,让阿米尔重返巴基斯坦解救哈桑的儿子时,他知道救赎自己的机会来了。这时,他也得知了父亲偏爱哈桑的真正原因——哈桑是父亲的私生子。

虽然多年后的喀布尔已然面目全非,但这是唯一一条能终结轮回的路。

“你少年时的那个阿富汗已经死去很久了。这个国度不再有仁慈,杀戮无从避免。在喀布尔,恐惧无所不在,在街道上,在体育馆中,在市场里面;在这里,这是生活的一部分。”

重返故土的阿米尔很清楚,哈桑的儿子索拉博再不能像自己父辈那样自由自在地生活在阳光下,更享受不到所谓的平等跟自由。

所以自己这趟旅程不只是要弥补年少时犯下的错,更是要在这个种族歧视愈演愈烈的环境中重新审视内心。

当阿米尔第一次直视塔利班,第一次接触济贫院中的孩子们时,他内心的恐惧与怯弱开始发生转变——他不再羞于说出自己跟哈桑的关系,更不再掩饰自己对唯一侄子的担心。

这时,一种混杂了愧疚之情的责任感出现在阿米尔身上,让他成为了一个有担当的人。

在胡赛尼看来,这种担当在阿米尔选择跟阿塞夫正面较量时达到了顶峰。他不再遗忘、不再逃避,哪怕被打到遍体鳞伤也要大笑——因为他的心病痊愈了。

相较于几十年前将情绪全部发泄到哈桑身上的那个男孩,已然成年的阿米尔无疑用鲜血印证了自己的勇敢——他如父亲所说的那样站到了保护者的角色上,即便他狼狈不堪。

至于索拉博用弹弓将阿塞夫打成“独眼龙”这件事,则更像是多年恩怨的一个彻底了结——当年的哈桑以另一种方式保护了他生命中最重要的人。

诚然,阿富汗这片土地上的苦难并不会因此结束,生这里的人们也依旧承受着塔利班的威胁,但一切都在向好的方向发展,时间会治愈苦难,也会抚平伤痛。

就像多年后的索拉博终于长成了一个追风筝的少年,终于能从过去的苦难中解脱出来时,他的微笑跟那只飘扬在空中的风筝就证明自由与快乐会回来的。

小结:

以象征自由的风筝,比喻触手可及却随时可能失去的自由,是胡赛尼在《追风筝的人》这个故事里暗含的一种思乡情愫。

他与阿米尔一样,是个早早远离了硝烟战火的“叛国者”,但即便是身处异乡,他也在用自己的方式记录着阿富汗的历史,用文字去呈现那段痛苦黑暗的岁月。

所谓“追风筝的人”,既是胡赛尼笔下天真善良的少年哈桑,也是曾经无忧无虑的那段少年岁月,他渴求着那个人的“归来”,也渴求着平静安宁的日子能重新回到那片充斥着硝烟的土地上。

参考文献:

[1]卡勒德·胡赛尼,《追风筝的人》.[M].李继宏,译.上海:上海人民出版社,2006.

[2]将晓庆,《追风筝的人》中的象征意义.[J].湖北广播电视大学学报.2010(2):71-72

[3]韩昕彤; 夏雨,《追风筝的人》的主题及其意象.文学教育(上) 2022-05-20