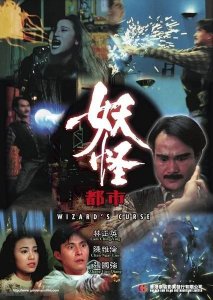

《驱除鞑虏,恢复中华:朱元璋为何被称为“民族复兴第一人”》

引言:传奇帝王引发的争议

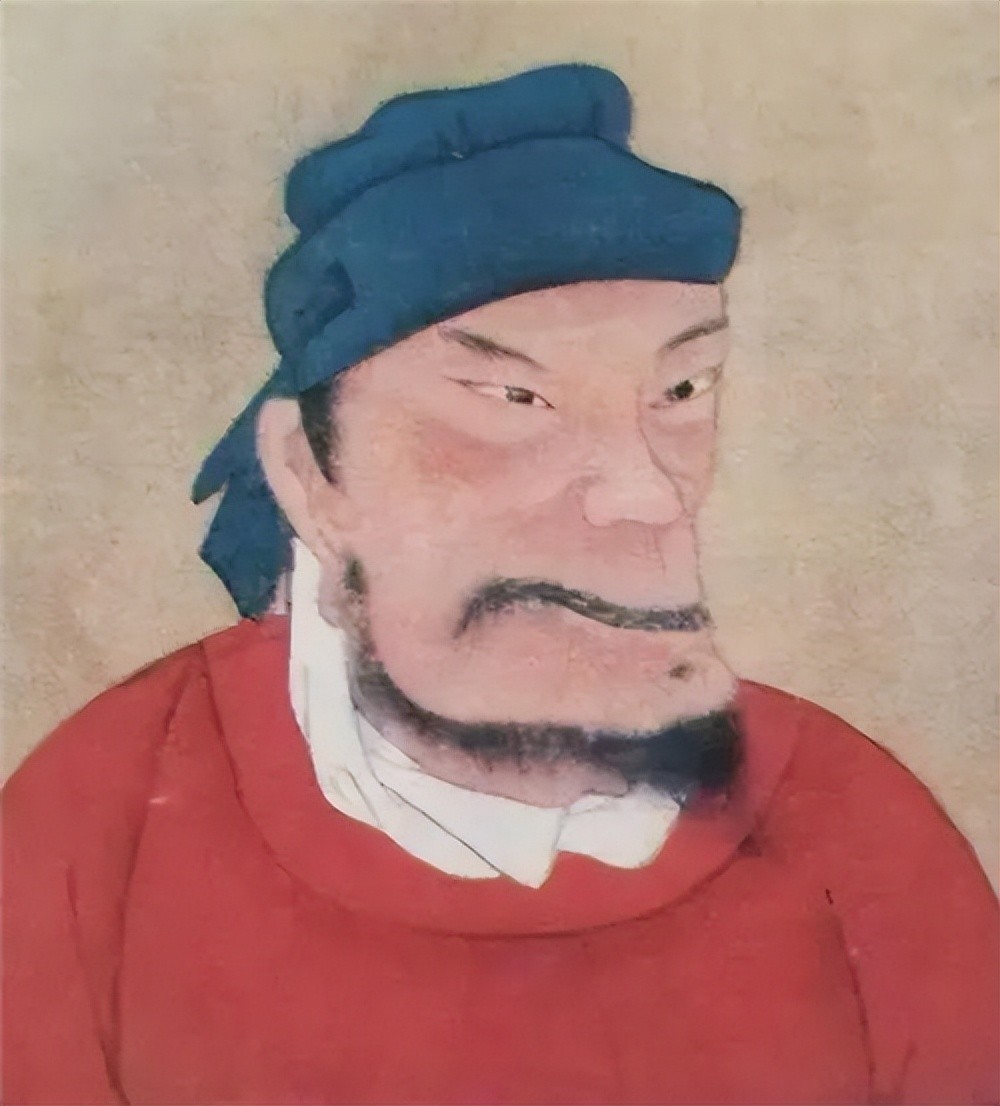

在中国历史的璀璨星空中,朱元璋无疑是一颗最为耀眼且极具争议的明星。他出身贫寒,父母双亡,曾被迫出家为僧,甚至一度乞讨为生,可谓是处于社会的最底层。然而,就是这样一个看似毫无背景和资源的人,却在元末的乱世中崛起,凭借着卓越的军事才能、过人的智慧和坚韧不拔的毅力,历经无数次艰苦卓绝的战斗,先后击败了陈友谅、张士诚等强劲对手,推翻了元朝的统治,于 1368 年建立了大明王朝,完成了从一介草民到开国皇帝的传奇逆袭 。

推翻元朝,建立明朝

朱元璋出身极为贫寒,早年历经磨难,父母兄长在灾荒与瘟疫中相继离世,他甚至被迫出家为僧以谋生计。然而,元末民不聊生,各地农民起义风起云涌,朱元璋毅然投身郭子兴领导的红巾军。他凭借着非凡的军事才能与卓越的领导智慧,在战场上屡立奇功,逐步崭露头角,势力不断壮大。在鄱阳湖之战中,他以少胜多击败劲敌陈友谅,为统一江南奠定了坚实基础。此后,他又挥师北伐,成功推翻了元朝的腐朽统治,结束了长期的战乱局面,建立起大一统的明朝,实现了汉民族的复兴,使华夏大地重归稳定与秩序。

政治制度创新

为了加强中央集权,稳固统治根基,朱元璋大刀阔斧地进行政治改革。他果断废除了延续千年的丞相制度,将丞相的权力分散到六部,使六部直接对皇帝负责,极大地提升了皇权的权威性。同时,设立三司,即承宣布政使司、提刑按察使司和都指挥使司,分别掌管地方行政、司法和军事,三者相互制衡,避免了地方权力过度集中。此外,他还制定了《大明律》,这部法律体系完备、条文细致,对官员的贪污腐败、违法乱纪行为进行了严厉惩处,有效规范了官场秩序,为明朝政治的稳定运行提供了有力保障,其政治制度的创新对后世封建王朝的政治架构产生了深远影响。

经济恢复与发展

深知农业乃国家之本,朱元璋登基后推行了一系列促进农业发展的政策。他积极组织移民屯田,将人口从地狭人稠的地区迁移至土地荒芜之处,开垦荒地,增加粮食产量。大力推行军屯制度,让军队在驻守边疆的同时进行农业生产,实现了军队的自给自足,减轻了国家的财政负担。兴修水利设施,组织人力疏通河道、修建堤坝,保障了农田灌溉,提高了农业生产效率。并且,多次减免农民的赋税,减轻百姓负担,使百姓得以休养生息。这些举措使得明朝初期的经济迅速恢复,人口增长,社会繁荣,为后续的发展奠定了坚实的物质基础。

文化教育推动

朱元璋高度重视文化教育事业,将其视为国家长治久安的重要基石。他大力发展科举制度,完善考试内容与选拔流程,通过科举为国家选拔了大量优秀人才,使得众多寒门子弟有机会凭借自身才学进入仕途,为国家效力。同时,建立国子监,广招天下学子,为他们提供优质的教育资源,培养了一批批具备深厚学识与高尚品德的人才。在他的倡导下,全国范围内掀起了读书学习的热潮,文化得以传承与发展,学术氛围日益浓厚,为明朝文化的繁荣兴盛创造了良好条件。

朱元璋在位期间,推行了一系列大刀阔斧的改革措施。政治上,他废除丞相制度,加强中央集权,使皇权得到前所未有的强化;设立三司,分管行政、司法和军事,相互制衡,确保了国家机构的高效运转。经济上,他重视农业生产,鼓励垦荒,兴修水利,推行轻徭薄赋政策,促进了经济的复苏与繁荣,让百姓得以休养生息。文化上,他大力发展教育,兴办学校,培养人才,为国家的长治久安奠定了坚实的文化基础。外交上,他秉持着 “威德兼施” 的理念,与周边国家保持着一定的联系和交流,维护了国家的和平与稳定。

然而,尽管朱元璋取得了如此辉煌的成就,对于他是否能被称为 “千古一帝”,史学界和民间却一直争论不休。有人认为他驱逐胡虏,恢复中华,建立了大一统的王朝,并且在政治、经济、文化等方面都有着卓越的建树,完全有资格跻身 “千古一帝” 的行列;而另一些人则指出,他晚年猜忌多疑,大肆屠杀功臣,实行恐怖统治,给许多人带来了灾难,这一行为严重影响了他的历史评价,与 “千古一帝” 的称号似乎并不相称。那么,朱元璋究竟是不是千古一帝呢?让我们一同深入历史,探寻真相。

千古一帝的评判标准

在探讨朱元璋是否能被称为 “千古一帝” 之前,我们首先需要明确 “千古一帝” 的评判标准。这一称号并非简单的荣誉,而是对帝王在政治、文化、经济、社会等多个方面卓越成就的高度认可。

政治成就

政治成就可谓是评判 “千古一帝” 的首要标准。一位伟大的帝王,需具备强大的政治手腕与卓越的战略眼光,能够实现国家的统一与领土的稳固扩张,建立起高效且稳定的政治制度,确保国家的长治久安。例如秦始皇,他凭借着雄才大略,挥师东进,相继灭掉韩、赵、魏、楚、燕、齐六国,于公元前 221 年完成统一大业,建立起中国历史上第一个大一统王朝 —— 秦朝。他所开创的中央集权制度以及推行的郡县制,加强了中央对地方的垂直管理,为后世历代王朝的政治制度奠定了基础,深刻影响了中国两千多年的政治格局 。汉武帝在政治上也颇有建树,他改革官制,加强皇权,设立刺史制度,监察地方官员,有效加强了中央对地方的控制;颁布 “推恩令”,巧妙地削弱了诸侯国的势力,解决了地方割据问题,进一步巩固了大一统局面 。

文化贡献

文化是一个国家和民族的灵魂,伟大的帝王应重视文化的传承与创新,积极推动教育的发展,大力促进文化的繁荣。秦始皇统一文字,以小篆作为全国通用文字,这一举措对中华文化的传承与发展起到了至关重要的作用,使得不同地区的人们能够更好地交流与沟通,为文化的传播和融合奠定了基础。唐太宗李世民推崇儒学,完善科举制度,广纳人才,使得唐朝文化昌盛,诗歌、绘画、音乐等艺术形式蓬勃发展,呈现出多元包容的文化景象,长安也成为当时世界文化的中心之一 。

经济繁荣

经济的繁荣昌盛是国家稳定与发展的根基,“千古一帝” 应积极推动农业、商业的发展,制定合理的税收制度,促进经济的繁荣。秦始皇统一货币、度量衡,为经济交流与贸易往来提供了便利条件,促进了全国经济的融合与发展。李世民推行均田制和租庸调制,轻徭薄赋,极大地提高了农民的生产积极性,使得农业生产蓬勃发展,商业也日益繁荣。

社会稳定

社会的稳定和谐是衡量帝王治国能力的重要指标。“千古一帝” 需要具备出色的社会治理能力,能够维持社会秩序的稳定,保障百姓的安居乐业,妥善处理民族关系,促进各民族的融合与团结。秦始皇修建长城,抵御北方匈奴的侵扰,为百姓创造了相对稳定的生活环境。唐太宗以开明的民族政策,赢得了各民族的尊重与爱戴,被尊称为 “天可汗”,促进了民族的大融合 。

历史评价

一个皇帝的历史评价也是决定其是否能够被称为千古一帝的重要因素。这涉及到后人的史书记载、民间的传说以及对其在位时政策的持续影响的评价。例如汉武帝,虽然他在位期间穷兵黩武,给百姓带来了一定的负担,但他开疆拓土,扩大了汉朝的疆域,使汉民族的影响力得到了极大的提升,他的功绩在历史上留下了浓墨重彩的一笔,后世对他的评价总体上是功大于过 。

朱元璋的伟大功绩

朱元璋作为明朝的开国皇帝,在历史的长河中留下了浓墨重彩的一笔。他的一生充满了传奇色彩,从一个贫苦的放牛娃成长为一代帝王,他所展现出的坚韧、智慧和果敢令人钦佩不已。他的功绩不仅体现在推翻元朝、建立明朝这一伟大的历史壮举上,更体现在他对政治、经济、文化等各个领域的全面改革与创新上,这些举措深刻地影响了明朝乃至后世的发展走向 。

推翻元朝,建立明朝

元朝末年,政治腐败,社会矛盾尖锐,百姓生活苦不堪言。黄河泛滥,饥民遍野,然而元朝统治者却依旧横征暴敛,对百姓的苦难视而不见。在这样的背景下,各地农民起义风起云涌,朱元璋便是在这乱世之中崛起的一位英雄人物。他出身贫寒,自幼父母双亡,孤苦伶仃,为了生计,曾被迫出家为僧。但命运的转折总是在不经意间降临,在友人汤和的邀请下,朱元璋毅然投身郭子兴的起义军,开启了他波澜壮阔的军事生涯 。

在起义军中,朱元璋凭借着自己的勇猛善战和聪明才智,迅速崭露头角。他作战勇敢,身先士卒,多次立下战功,赢得了郭子兴的信任和器重。郭子兴不仅将自己的养女马氏许配给朱元璋,还让他统领一支军队。朱元璋深知,要想在这乱世中立足,必须拥有自己的势力和地盘。于是,他离开濠州,开始独自发展势力。他广纳贤才,礼贤下士,吸引了一大批有识之士前来投奔,如李善长、徐达、常遇春等,这些人都成为了他日后成就大业的得力助手 。

1356 年,朱元璋率领军队攻占集庆,改名为应天府。应天府地理位置优越,交通便利,是当时的政治、经济和文化中心之一。朱元璋以此为根据地,开始了他统一全国的征程。他采取了朱升提出的 “高筑墙,广积粮,缓称王” 的战略方针,积极发展生产,储备粮食,加强军事建设,同时避免过早地暴露自己的野心,以免成为众矢之的 。

在接下来的几年里,朱元璋先后击败了陈友谅、张士诚等强劲对手,统一了江南地区。陈友谅是朱元璋最大的竞争对手之一,他占据着长江中游地区,势力强大,野心勃勃。1363 年,朱元璋与陈友谅在鄱阳湖展开了一场惊心动魄的大战,史称 “鄱阳湖之战”。这场战役规模宏大,双方投入的兵力多达数十万,战斗持续了数十天。在战斗中,朱元璋充分发挥了自己的军事才能和领导智慧,他巧妙地运用火攻战术,一举击败了陈友谅,为统一江南奠定了坚实的基础 。

消灭陈友谅后,朱元璋又将矛头指向了张士诚。张士诚占据着江南富庶之地,实力也不容小觑。但朱元璋凭借着自己的军事优势和战略谋划,经过多年的征战,最终于 1367 年攻破平江,张士诚自尽,朱元璋成功统一了江南地区。此后,朱元璋又相继消灭了浙江的方国珍等割据势力,势力范围进一步扩大 。

1368 年正月初四,朱元璋在应天府称帝,国号大明,年号洪武,正式建立了明朝。随后,他以 “驱逐胡虏,恢复中华” 为口号,命徐达、常遇春等将领北伐,进攻元朝的都城大都(今北京)。北伐军一路势如破竹,迅速攻占了大都,元顺帝北逃,元朝在中原的统治宣告结束。此后,朱元璋又相继消灭了四川的明升、云南的梁王把匝剌瓦尔密、辽东的纳哈出等割据势力,完成了全国的统一 。

朱元璋推翻元朝、建立明朝的历程,是一部充满传奇色彩的英雄史诗。他从一个一无所有的贫苦农民,凭借着自己的努力和智慧,一步步登上了皇位,成为了天下之主。他的成功,不仅在于他卓越的军事才能和领导智慧,更在于他顺应了历史发展的潮流,代表了广大人民群众的利益,得到了人民的支持和拥护 。

政治制度创新

朱元璋深知,要想实现国家的长治久安,必须建立一套完善的政治制度。因此,在明朝建立后,他对政治制度进行了一系列大刀阔斧的改革 。

废除丞相制度是朱元璋政治改革的重要举措之一。在古代中国,丞相作为百官之首,拥有着极大的权力,往往会对皇权构成威胁。为了加强皇权,朱元璋借胡惟庸案,废除了丞相制度,将丞相的权力分散到六部,由皇帝直接领导六部,从而实现了皇权的高度集中。这一举措彻底改变了中国古代政治制度的格局,此后,皇帝成为了国家的最高决策者和权力核心,避免了丞相权力过大对皇权的威胁 。

设立三司也是朱元璋加强中央集权的重要手段。他将地方权力进行分散,设立承宣布政使司、提刑按察使司和都指挥使司,分别掌管民政、司法和军事。三司互不统属,直接对中央负责,这样就大大加强了中央对地方的控制,有效地防止了地方割据势力的出现 。

此外,朱元璋还建立了一套完善的监察制度,设立都察院,负责监察百官。都察院的官员被称为御史,他们拥有弹劾百官、巡视地方等权力,能够对官员的行为进行有效的监督和约束,从而保证了官员队伍的廉洁和高效 。

朱元璋的这些政治制度创新,对明朝的政治稳定和后世政治制度产生了深远的影响。它们加强了中央集权,提高了行政效率,为明朝的繁荣和发展奠定了坚实的政治基础 。然而,这些制度也存在一些弊端,比如皇权的过度集中,容易导致皇帝的独断专行,缺乏有效的监督和制约机制 。

经济恢复与发展

元末的战乱给社会经济带来了巨大的破坏,百姓流离失所,土地荒芜,经济陷入了严重的困境。为了恢复和发展经济,朱元璋采取了一系列积极有效的措施 。

移民屯田是朱元璋发展农业的重要举措之一。他将人口密集地区的农民迁移到土地荒芜的地区,给予他们土地、耕牛和种子,鼓励他们开垦荒地,进行农业生产。同时,他还推行军屯制度,让军队在边疆地区屯田,实现了军队的自给自足,减轻了国家的财政负担 。

兴修水利也是朱元璋重视农业的重要体现。他深知水利是农业的命脉,因此大力组织人力物力兴修水利工程,如疏浚河道、修建堤坝等。这些水利工程的修建,有效地改善了农田灌溉条件,提高了农业生产效率,促进了农业的发展 。

减免税负是朱元璋减轻农民负担的重要手段。他多次下令减免农民的赋税和徭役,让农民能够安心从事农业生产。同时,他还对受灾地区的农民给予救济,帮助他们渡过难关 。

在朱元璋的大力推动下,明朝的经济逐渐恢复和发展起来。农业生产得到了极大的促进,粮食产量大幅增加,百姓的生活水平也得到了显著提高。同时,手工业和商业也逐渐繁荣起来,为明朝的繁荣奠定了坚实的经济基础 。

文化教育推动

朱元璋深知文化教育对于国家发展的重要性,因此他非常重视文化教育的发展 。

大兴科举是朱元璋选拔人才的重要途径。他恢复了科举制度,通过考试选拔人才,为国家的治理提供了大量的优秀人才。科举制度的实行,打破了世家大族对政治权力的垄断,为广大寒门子弟提供了晋升的机会,促进了社会的公平和进步 。

建立国子监也是朱元璋发展教育的重要举措。国子监是明朝的最高学府,培养了大量的优秀人才。朱元璋亲自过问国子监的建设和管理,选拔优秀的学者担任国子监的教师,为学生提供了良好的学习环境和教育资源 。

此外,朱元璋还大力推崇儒家思想,将儒家经典作为科举考试的主要内容,鼓励人们学习儒家思想。他认为儒家思想能够规范人们的行为,维护社会的稳定和秩序 。

在朱元璋的推动下,明朝的文化教育得到了极大的发展。学校教育普及,人才辈出,文化繁荣,为明朝的繁荣和发展提供了强大的智力支持 。

朱元璋的统治弊端

尽管朱元璋在明朝的建立和初期发展中展现出了卓越的领导才能和远见卓识,取得了诸多令人瞩目的成就,但他的统治并非完美无缺,也存在一些明显的弊端 。

分封制的隐患

为了巩固朱氏家族的统治,朱元璋恢复了分封制,将自己的儿子们分封到各地为王,赋予他们极大的权力。这些藩王不仅拥有自己的军队,还掌握着地方的财政大权,在自己的领地内几乎拥有绝对的统治权。朱元璋的初衷或许是希望通过分封藩王来拱卫中央政权,确保朱氏江山的长治久安 。然而,他没有预料到,这种做法却为后来的藩王之乱埋下了隐患 。

随着时间的推移,藩王们的势力逐渐壮大,他们的野心也日益膨胀。一些藩王开始对中央政权产生了觊觎之心,试图争夺皇位。其中,最为著名的便是靖难之役。建文帝朱允炆即位后,为了加强中央集权,采取了削藩措施,这引起了燕王朱棣的强烈不满。朱棣以 “清君侧” 为名,起兵反抗建文帝,经过四年的战争,最终夺取了皇位,史称 “靖难之役” 。这场战争给国家和人民带来了巨大的灾难,不仅导致了大量的人员伤亡和财产损失,也严重削弱了明朝的国力 。

殉葬制度的污点

朱元璋恢复了早已被废除的殉葬制度,这无疑是他统治生涯中的一大污点。在他去世后,后宫中众多无子嗣的妃嫔和宫女被迫为他陪葬。这些女子原本有着自己的人生和梦想,却因为朱元璋的这一决定,不得不成为封建制度的牺牲品。她们在风华正茂的年纪,被迫结束自己的生命,其命运之悲惨令人唏嘘 。

殉葬制度的存在,充分体现了朱元璋统治的残酷性和落后性。这种制度不仅违背了人性和人道主义精神,也反映出当时社会对女性的极度不尊重和压迫。在文明不断发展的历史进程中,殉葬制度本应被彻底摒弃,然而朱元璋却将其重新恢复,这无疑是历史的倒退 。

闭关锁国的短视

朱元璋下令 “寸板不许下海”,开启了闭关锁国的历史。这一政策禁止民间私自出海贸易,限制了对外交流和经济发展。在当时的世界形势下,西方国家已经开始了大航海时代,积极拓展海外贸易和殖民地,而明朝却选择了自我封闭 。

闭关锁国政策虽然在一定程度上抵御了倭寇的侵扰,维护了沿海地区的稳定,但从长远来看,它带来的负面影响是巨大的。这一政策阻碍了中国与世界的交流与融合,使中国逐渐落后于世界发展的潮流。它限制了对外贸易的发展,导致中国失去了与世界各国进行经济、文化交流的机会,无法吸收国外先进的技术和思想,从而在科技、文化等方面逐渐落后于西方国家 。

户籍制度的僵化

朱元璋制定了一套僵化的户籍制度,将百姓分为民户、军户、匠户等不同的户籍类别,并且规定户籍世袭,不得随意更改。这种制度虽然在一定程度上便于政府对人口的管理和控制,但却严重限制了社会阶层的流动和社会活力 。

对于普通百姓来说,一旦被确定了户籍,就很难改变自己的命运。军户的子孙必须世代从军,匠户的子孙只能从事手工业,这种固定的职业传承模式剥夺了人们自由选择职业和发展的权利,抑制了个人的创造力和积极性 。而且,僵化的户籍制度也不利于社会资源的合理配置和经济的发展。它限制了劳动力的自由流动,使得人力资源无法根据市场需求进行合理分配,从而影响了经济的效率和活力 。

历史评价的分歧

支持者的观点

许多人坚定地认为朱元璋完全当得起 “千古一帝” 的称号,其理由可谓是充分且有力 。从民族复兴的角度来看,朱元璋推翻了元朝的统治,结束了蒙古贵族的残暴统治,将广大汉族人民从元朝的压迫中解救出来,恢复了汉民族的统治地位,实现了民族的伟大复兴。他的这一壮举,无疑是具有重大历史意义的,为汉民族的发展和传承做出了不可磨灭的贡献 。

在政治制度建设方面,朱元璋进行了一系列大刀阔斧的改革,其创新精神和卓越的政治智慧令人钦佩。他废除丞相制度,加强中央集权,使得皇权得到了前所未有的强化,为明朝的政治稳定奠定了坚实的基础。他所设立的三司制度,将地方权力进行了合理的分割,有效地防止了地方割据势力的出现,加强了中央对地方的控制 。这些政治制度的创新,不仅对明朝的政治格局产生了深远的影响,也为后世王朝的政治制度建设提供了重要的借鉴 。

朱元璋对经济发展的重视和推动也为他赢得了广泛的赞誉。他深知农业是国家的根本,因此采取了一系列积极有效的措施来促进农业生产的发展。他推行移民屯田政策,将人口密集地区的农民迁移到土地荒芜的地区,给予他们土地、耕牛和种子,鼓励他们开垦荒地,进行农业生产。这一政策不仅有效地解决了土地荒芜的问题,也促进了人口的合理分布,为农业生产的发展提供了充足的劳动力 。他大力兴修水利,疏浚河道,修建堤坝,改善了农田灌溉条件,提高了农业生产效率。他还多次下令减免农民的赋税和徭役,减轻了农民的负担,提高了农民的生产积极性 。在朱元璋的大力推动下,明朝的经济逐渐恢复和发展起来,农业生产得到了极大的促进,粮食产量大幅增加,百姓的生活水平也得到了显著提高 。

在文化教育方面,朱元璋同样做出了重要贡献。他大兴科举,恢复了科举制度,通过考试选拔人才,为国家的治理提供了大量的优秀人才。科举制度的实行,打破了世家大族对政治权力的垄断,为广大寒门子弟提供了晋升的机会,促进了社会的公平和进步 。他还建立了国子监,这是明朝的最高学府,培养了大量的优秀人才。他亲自过问国子监的建设和管理,选拔优秀的学者担任国子监的教师,为学生提供了良好的学习环境和教育资源 。他大力推崇儒家思想,将儒家经典作为科举考试的主要内容,鼓励人们学习儒家思想。他认为儒家思想能够规范人们的行为,维护社会的稳定和秩序 。在朱元璋的推动下,明朝的文化教育得到了极大的发展,学校教育普及,人才辈出,文化繁荣 。

反对者的看法

然而,也有不少人持有不同的观点,他们认为朱元璋并不能被称为 “千古一帝” 。朱元璋的统治手段较为严厉,甚至可以说是残酷。他晚年猜忌多疑,大肆屠杀功臣,许多跟随他南征北战、立下赫赫战功的开国元勋都未能幸免 。例如,胡惟庸案和蓝玉案,这两起案件牵连甚广,无数人被无辜株连,被杀者多达数万人。这种血腥的清洗行为,不仅给当时的政治环境带来了极大的恐慌,也严重削弱了明朝的统治基础 。

朱元璋恢复殉葬制度,这无疑是对人性的一种践踏。让众多无辜的妃嫔和宫女为他陪葬,这种做法实在是残忍至极,违背了人道主义精神 。他实行的闭关锁国政策,虽然在一定程度上抵御了倭寇的侵扰,但从长远来看,却阻碍了中国与世界的交流与发展,使中国逐渐落后于世界发展的潮流 。

他所推行的一些制度也存在着明显的缺陷。分封制的实行,虽然在初期起到了一定的拱卫中央政权的作用,但随着时间的推移,藩王们的势力逐渐壮大,对中央政权构成了严重的威胁,最终导致了靖难之役的爆发,给国家和人民带来了巨大的灾难 。户籍制度的僵化,限制了社会阶层的流动,抑制了社会的活力和创造力 。

结论:客观评价朱元璋

朱元璋是一位极具争议的历史人物,他的一生充满了传奇色彩,他的统治对明朝乃至中国历史都产生了深远的影响 。

从他的功绩来看,朱元璋无疑是一位伟大的帝王。他推翻元朝,建立明朝,结束了元末的乱世,实现了国家的统一,让百姓重新过上了安定的生活 。他在政治、经济、文化等方面进行了一系列改革,加强了中央集权,促进了经济的发展,推动了文化的繁荣,为明朝的繁荣奠定了坚实的基础 。他的这些成就,足以让他在历史上留下浓墨重彩的一笔 。

然而,朱元璋的统治也存在一些明显的弊端。他晚年猜忌多疑,大肆屠杀功臣,实行恐怖统治,给许多人带来了灾难,这一行为严重影响了他的历史评价 。他恢复殉葬制度,违背了人道主义精神;他实行闭关锁国政策,阻碍了中国与世界的交流与发展;他推行的分封制和户籍制度也存在一些缺陷,给国家的发展带来了隐患 。

朱元璋作为明朝开国皇帝,其历史地位的争议性与影响力并存。若以“千古一帝”为视角,其功绩与局限性可总结为以下维度:

一、再造华夏的历史转折点

终结乱世,重塑统一:结束元末近百年战乱,驱除蒙元统治,收复燕云十六州,使汉地重归汉人政权,被视为“民族复兴”的象征。梁启超评价其“再造中华”,认为其功绩堪比秦始皇、隋文帝。

制度奠基,影响深远: 废除丞相制、设三司分治、推行卫所制等,构建起明清两朝的政治框架,延续近六百年。科举改革(八股取士)虽被后世诟病,却强化了中央集权与文官体系的稳定性。

二、治国理政的务实与铁腕

民生与经济的复苏:

推行“洪武之治”:轻徭薄赋、鼓励垦荒、兴修水利,使战后经济迅速恢复,人口增长至6000万。 首创户帖、黄册制度,实现户籍与土地的精细化管理。

反腐与酷法的双重性:

以“剥皮实草”等极端手段严惩贪腐,整肃吏治成效显著,但过度依赖特务政治(锦衣卫)引发社会恐慌。

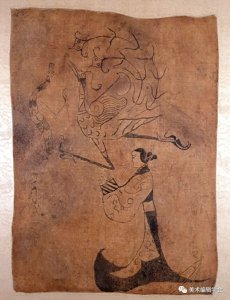

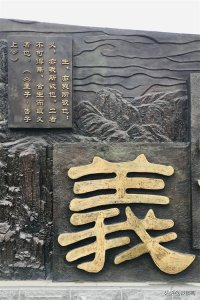

三、文化认同的重塑者

华夏文明的复兴:

恢复汉服、礼仪制度,重建儒家文化正统性,强化“中国”概念的民族认同。

虽推行文字狱,但通过编修《元史》《大明律》等文化工程,巩固政权合法性。

草根帝王的精神符号:

从乞丐到皇帝的逆袭故事,成为后世“布衣将相”理想的典范,激发社会阶层流动的想象。

朱元璋的“千古一帝”之名,源于其对中国历史进程的强力扭转与深远影响。他既是乱世终结者、制度设计者,也是集权强化者与争议符号。其复杂性恰是中国传统帝制的缩影——以牺牲部分自由换取秩序,以铁腕手段推动文明重构。这一矛盾性,正是其历史价值的核心所在。